薬液注入材料について

主な薬剤の特性

| 分類 | 薬液系 | 非薬液系 | |

|---|---|---|---|

| 水ガラス系(懸濁型) | 特殊シリカ系 | セメント系(懸濁型) | |

| 特徴 | 水ガラスを主剤として、セメント等の懸濁液と反応させて固化させる薬剤。 | 特殊グラウトを硬化剤として、超微粒子の懸濁液を硬化させる薬剤。 | セメントミルクを短時間で、凝結・硬化させる薬剤。 |

| メリット |

|

|

|

| デメリット |

|

|

|

| 適用土質 |

砂質土 地下水位以深 |

粘性土~砂質土 ※粘性土は条件による |

緩い砂質土 |

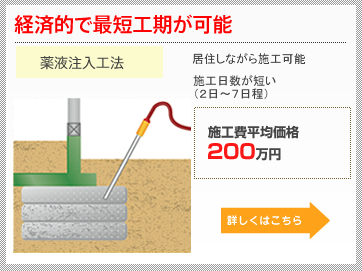

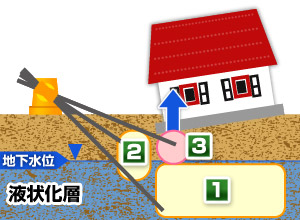

液状化による沈下修正工事例

液状化による沈下修正工事事例

地下水位の上下で薬剤を使い分け、耐久性に優れた注入方法

- 水ガラス系(懸濁型)で液状化層(地下水より下)の支持地盤を形成

- 水ガラス系(懸濁型)でジャッキアップ用の薬剤(3)の流出防止のための止水壁を形成

- セメント系(懸濁型)で基礎下の支持力アップ及びジャッキアップ

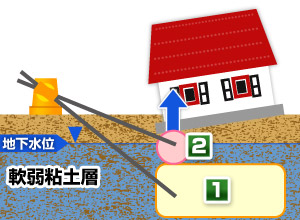

圧密沈下による沈下修正工事例

粘性土中へ浸透性に優れ、薬剤を用いて、確実に地耐力を向上する

- 特殊シリカ系で軟弱粘土層に支持地盤を形成

- 地下水位の高い状況でも、特殊シリカ系で支持力アップ+ジャッキアップ

地盤強化センター(JFD)が使用する薬剤

JFDでは薬剤メリットをふまえて下記の薬剤を使い分けています。

※薬剤については、上記「主な薬剤の特性」をご確認ください。

MSDS(製品安全データシート)

注入剤について

- 薬液の定義

-

次に掲げる物質の一以上をその成分の一部に含有する液体をいう。

珪酸ナトリウム

水に可溶で、水溶液は加水分解されてアルカリ性を示す → 水ガラス

リグニン又はその誘導体

ポリイソシアネート

尿素・ホルムアルデヒド初期縮合体

アクリルアミド

- 使用できる薬液

- 薬液注入工法に使用する薬液は、当分の間水ガラス系の薬液(主剤が珪酸ナトリウムである薬液をいう)で劇物又はフッ素化合物を含まないものに限るものとする。

- 注入材の分類

-

-

注入剤は薬液系、非薬液系の大きく2つに分けることができる。

薬液系から水ガラス系注入剤とその他(非水ガラス系)に分けられるが高分子系の使用は建設省の「暫定指針」により使用が禁止されている。

水ガラス系の注入剤は反応剤として懸濁性のものを使用するもの(※懸濁型注入剤)、 溶液性のものを使用するもの(※溶液型注入剤)に大別することができ、さらに注入剤のpH値によってアルカリ性と非アルカリ性に分類されている。

また、ゲルの強度的性質により「無機系反応剤」と「有機系反応剤」に分類される。

※シリカゾル → 水ガラスに酸を加え、アルカリを中和した液体

※特殊シリカ → 水ガラスを素材とし、特殊加工したものであり大きな分類では水ガラスの分類になる

※溶液型 → 粒子を含まない

※懸濁型 → 粒子(セメントなど)を含む

- 水ガラス注入剤のゲル構造

-

珪酸ソーダ(水ガラス)はpHが高いほど凝集しにくく、逆に酸を加えてpHが低下すると凝集しやすくなる。

この性能を利用したものが酸を加えた場合のゲル化の原理である。

塩類を加えても凝集する為、硬化剤として重炭酸塩系が使用される。

水ガラス系と呼ばれる液剤はゲル生成後に水を放出し収縮する特性があることから、「仮設」に分類されています。

- 懸濁型グラウトのそのゲル構造

-

懸濁型グラウトは、大きく2つに分類できる。

水ガラスなどの溶液型グラウトを主体にして、それにセメントやカルシウムシリカ化合物などの粉末を混入した水ガラス系混濁型

超微粒子のカルシウムシリカ化合物や特殊スラグの粉末を主体にして、反応剤として溶液シリカやアルカリなどの薬液を使用する超微粒子シリカグラウト

一般的な懸濁型グラウトとしてはLW(水ガラス+セメント)がある。

ゲルタイムと強度はセメント料によって決まる。

セメント料を増やすと耐久性は増すが、ゲルタイムが伸びる。

セメントを減らすとゲルタイムは維持できるが、耐久性が減る。

それに比べ特殊シリカ系の懸濁グラウトは、いずれもカルシウムシリカ化合物からなる珪酸カルシウムやアルミノ珪酸カルシウムの結晶がゲルを構成するため非常に安定したゲルとなる。